虫歯治療

虫歯になりやすい要素

- 歯の性質・ツバの性質や量 虫歯になりやすいのか、なりにくいのか、性質は人それぞれ違いがあります。ツバの性質や噛む力の強さも各人で違います。

- 虫歯菌の数・種類 虫歯菌の数や種類も人それぞれ違いがあります。虫歯菌は同じスプーンを使うだけでも、人から人へうつります。

- 食べ物 甘いものだけでなく、米や麦、スナック菓子も虫歯の原因の一つです。

上記3要素が重なれば重なるほど虫歯になりやすくなります。

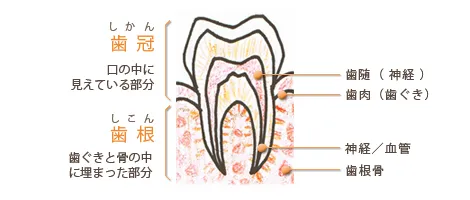

虫歯の進行度合い

C1

歯の一番上のエナメル質のみが虫歯になった状態。痛みはなく、治療も歯に付着したバイオフィルムをとるだけで削ることはありません。あとは歯磨きをしっかり行えば、進行は止まります。

C2

エナメル質の内側の象牙質に虫歯が進んだ状態。冷たいものもしみたりします。治療は虫歯に侵されたエナメル質と象牙質を削ります。虫歯が大きく、レジンだけで不十分なときは、インレー(詰め物)を使用します。

C3

象牙質を突き抜けて歯髄(歯の神経)にまで虫歯が進んだ状態です。普段の生活で、何もしなくてもズキズキと歯が痛むことがあります。

C4

歯の根の部分まで虫歯が進んだ状態。ここまでくると、歯根の先端に膿がたまることがあります。歯茎が腫れて激しい痛みが襲ってきます。

根管治療

虫歯が深く進んだ場合、根の治療をせずに表面の歯だけを治療してしまうと、化膿して抜歯をしなくてはいけないことも。当院では出来るだけ歯を抜かずに治療するよう心がけています。

根管治療では、神経や歯質に付いた細菌を徹底的に除去してきれいにします。

治療の流れ

- 1問診票

- まずは問診票に現在の状態を記入していただきます。当院は予約制となっています。予約の方が優先になりますので、事前に電話で予約をお願いします。

- 2緊急を要する場合は応急処置

- 腫れや出血、痛みなど、緊急を要する場合は応急処置をします。必要に応じてレントゲン撮影をすることもあります。

- 3全体的な診断

- レントゲン撮影や歯茎の検査など口の中全体を丁寧に診察します。デジタルカメラで口の中を写真撮影し、必要に応じて模型を製作します。

- 4カウンセリング

- 結果をもとに、患者さまに今後の治療方針の説明をします。治療期間や費用なども説明し、納得いただいてから治療に入ります。

- 5治療

- カウンセリングで作った治療計画に沿って治療を行います。途中、治療方針を変更せざるを得ないときは、その都度ご説明いたします。治療内容に不明な点がありましたら、遠慮なく歯科医師やスタッフにご質問ください。

当院は基本的には保険適応内の治療を行っています。ただ、現在の保険内容では材料などに多くの規制があるのも事実。より快適で審美的に優れたものをご希望の場合は保険外診療にも対応していますのでご相談ください。

- 6メンテナンス

- 治療がすべて終了してもメンテナンスをしないで虫歯になる前の生活を続けていると、虫歯や歯周病が再発します。常に歯を健康な状態にしておくため、定期的な検診を勧めるなど、患者さまのアフターケアにも力を入れています。

小児歯科

また、きれいな永久歯にするためには、乳歯のケアが必要不可欠。永久歯に生え変わる時期は大切です。乳歯の根が吸収され、次に生えてくる永久歯を誘導します。この大事な歯根が虫歯に侵されると、永久歯が生えてこなかったり、変形した歯になってしまうこともあります。

また虫歯の治療で乳歯を抜くと、残りの歯が寄ってきます。すると永久歯が顔を出す場所がなくなるため、正しくまっすぐに生えることができず、噛み合わせも悪くなります。

ご家庭でのケアはもちろんですが、半年に一度はかかりつけの歯科で定期検診を受けましょう。

歯科治療を嫌がる

指しゃぶり

指しゃぶりの影響

- 歯並び

- 発音

- 口元が出る

- 上唇がめくれる

- 顎の発達

- 舌で歯を押して飲み込む

- 口呼吸

指しゃぶりは「見守るだけでよい時期」「やめられるように働きかける時期」とそれぞれの子どもの発達段階に合わせた対処法があります。まずは、子どもの年齢、指しゃぶりの状態、周囲の環境、指しゃぶりの継続期間を把握し、そのときの子どもの様子をしっかり観察して、どの対処法が最も適しているかを探ることからはじめましょう。

お母さんが焦ると、子どもにも緊張感が伝わり、事態はより悪くなります。

出来るだけ穏やかな気持ちで、時間をかけてお子さまと向き合っていけば、解決策が見つかるはずです。根気よく治していきましょう。

乳児期

1歳までの指しゃぶりは乳児の発達過程における自然な行為ですので、見守ってあげましょう。

指以外のものに興味が広がるように、なめても安全で清潔なおもちゃを用意して口遊びをさせてあげるのもよいでしょう。

幼児期前半

この時期は遊びが広がるので、昼間の指しゃぶりは減少しますが、退屈なときや眠いとき、お腹がすいたとき、不安や緊張が強いときに見られます。

指しゃぶりが問題なのではなく、「どうして指しゃぶりが止められないのか」という原因を考えることが大切。生活リズムを整え、外で遊ぶ機会を増やしたり、おしゃべりやスキンシップをはかっていきましょう。

幼児期後半

保育園や幼稚園で社会性ができてくると、自然に減少するでしょう。

歯科的影響を説明して「やめようね」とキッカケづくりをしたり、親子で目標設定をするのもよいでしょう。達成できたときはご褒美を用意するなど工夫してみましょう。

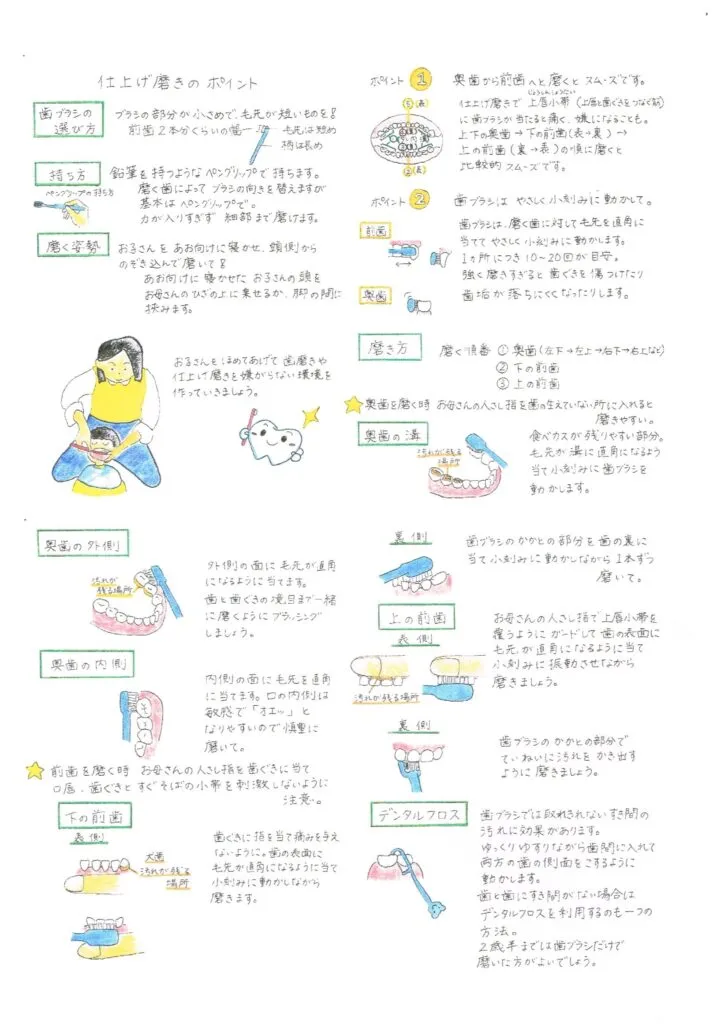

仕上げ磨きのポイント